|

| ▲ 고향의 집 설립 5주년 기념식에서 윤기 이사장이 인사말을 하고 있다.(사진=이승민 도쿄 특파원) |

[로컬세계 이승민(李勝敏) 특파원] 지난 12일, 도쿄 고토구(江東区)에 위치한 '고향의 집'에서 설립 5주년 기념식이 열렸다.

김일권(金日權) 씨의 사회로 진행된 이날 기념식은 도쿄 요도바시교회 미네노 다츠히로(峯野 龍弘) 목사의 기도로 시작하여, 스미타니 시게루(炭谷 茂) 은사재단제생회(恩賜財団済生会) 이사장의 개식사, 기념 영상 상영(고향의집 도쿄 5년간의 발자취), 고향의 집 거주 노인들의 음악요법 연주, 강창일 주일대사 축사, 여건이(呂健二) 민단 단장 축사, 호사카 산죠(保坂三蔵) 도쿄일한친선연합회 회장 축사, 구철(具哲) 한인연합회 회장 축사, 고나리(高奈利) 동경한국청년상공회 회장 휠체어 기증, 김운천(金雲天) 사랑의 나눔 회장 마스크 기증, 하트서비스개발전문연구원 임명식, 김일권 축가, 김영록 전남 도지사 영상 인사말, 윤기 이사장 인사말, 부승배(夫昇培) 신천지산업주식회사 사장 만세삼창, 기념사진 촬영 등의 순으로 진행됐다.

|

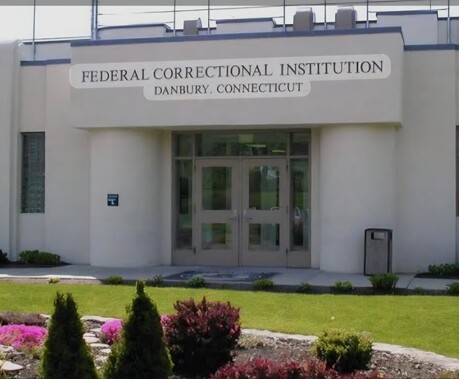

| ▲ 고향의 집 도쿄 정면 입구. |

김영록 전남 도지사는 영상 인사말을 통해 “윤학자 여사의 고향 고치현과 전남이 자매결연을 맺은지도 5년이 되었다”면서 “일본인인 윤학자 여사는 목포 공생원을 설립해 약 3천 명의 한국 전쟁 고아를 거둬 사랑을 실천한 인물이다”며 윤학자 여사의 숭고한 생애와 전남의 인연을 전했다.

윤기 이사장은 인사말을 통해 “5년 전 준공식 때 이희호(김대중 대통령 영부인) 여사께서 참석하셔서 건강한 모습으로 말씀해주시던 그 음성 그 모습이 그립다”며 지금은 천국에서 한일간에 사이좋게 지내길 기도하고 있지 않으실까 생각한다”고 말했다.

이어 “고향의 집(노인의 집)은 일본의 동정심(思い遣り)과 한국의 모정(母情)이 합하여진 참 사랑의 집이 되어 노인들이 편안하고 기쁘게 여생을 보낼 수 있는 보금자리가 될 수 있도록 최선을 다하고 있다”고 말했다.

또 목포시민들에게 감사하다는 말을 하면서 “국적보다 선조가 더 중요함을 느꼈고 고향의 소중함을 느꼈다. 목포는 어머니를 목포시민장으로 보내주셨다. 당시 17만 인구였는데 3만명이 모여 추모해주었다. 목포시민들이 어머니의 손을 잡아줬기에 오늘 일본에서의 ‘고향의 집’도 있다. 공생원 100년을 지켜준 목포시민에 감사한다”고 말했다.

|

▲ 윤기 이사장 부부. |

윤기 이사장은 기독교적인 사회복지를 꿈꾸며 국경, 민족, 문화를 넘어 함께 사는 사회를 만들고자 일본 전국에 10곳의 ‘고향의 집’(재일동포 고령자 입주 복지시설) 설립을 목표로 하고 있다.

또한 전쟁 내전 등으로 전세계 고아 1억 5천만명이 차별과 핍박 속에 고통 받고 있다는 것을 알리고 지원하기 위해 각종 학술대회와 서명운동을 통해 사회적 인식을 제고하는 등 UN 세계 고아의 날 제정을 위해 힘쓰고 있다.

지난 2018년에는 유엔인권선언 70주년기념 유엔 세계고아의 날 제정 청원을 위한 뉴욕대회를 개최했고, 2020년에는 제정추진위원회에 이순재 배우를 총재로 위촉해 활발한 활동을 펼쳐나가고 있다.

|

| ▲ 고향의 집 도쿄 설립 5주년 기념식을 마치고 참석자이 기념사진을 촬영하고 있다. |

한편 공생원 설립자, 윤기 부친 윤치호는 1909년 6월 13일 전남 함평면 대동면 상옥리 옥동 부락에서 태어났다. 아버지 윤영대와 어머니 권채순 씨 사이에 장남으로 출생, 파평 윤씨의 종손으로 태어났지만 가정형편이 어려워 학교에 다니지 못했다.

윤치호는 1923년 14세가 되던 해, 아버지가 과로로 사망하자 소년 가장이 되어 집안 살림을 꾸려나갔다. 어렵게 살아가던 1924년 어느 날 미국인 여선교사 줄리아 마틴(Jullia Matrin)의 전도로 기독교인이 된다. 줄리아는 윤치호의 총명함과 신앙심에 감동을 받아 피어선고등성경학원에 입학을 권유해 공부를 시켰다.

1933년 졸업하자 전남 최초의 교회인 목포 양동교회에 소속을 두고 전남노회의 전도사로 활동하게 됐다. 늘 선교자금이 부족했던 윤 전도사는 목포시 호남동 18번지에 허름한 초가를 지어 ‘나사렛 목공소’를 차렸다. 예수님처럼 일하겠다며 목수로 일했다.

신사 참배 반대 설교로 48차례나 구속되는 등 오직 신앙과 일에만 집중하던 그는 다리 밑에서 오갈 곳 없이 추위에 떨고 있는 고아들을 만나면서 인생의 분기점을 맞는다.

|

| ▲ 당시 윤치호가 고아들과 함께 비바람 막을 집을 짓고 있다. |

윤치호 전도사는 하늘을 향해 기도로 결심했다. “부모 잃은 슬픈 고아들에게 춥고 배고픔까지 안겨줄 수는 없습니다. 이들에게 더 이상의 고통을 안겨주어서는 안 되겠습니다. 남은 여생 오갈 곳 없는 고아들을 위해 살겠습니다.”

늘어나는 고아들을 데리고 목공소에서 함께 살았아가던 1928년 10월 31일 윤 전도사는 그곳에 ‘공생원’ 간판을 걸었다. 그의 나이 19세였다. 어떻게든 고아들에게 춥지 않게 재워주고 굶기지 않으려고 온갖 노력을 다했다. 엿가게를 열고 엿장사를 하기도 했다. 집 없고 배고픈 고아들은 모두 공생원으로 몰려왔다. 마을사람들에게는 ‘거지대장’이란 호칭이 더 자연스럽게 불려졌다.

하지만 공생원의 길은 순탄하지 않았다. 주민들의 반발로 상락동, 무안군 삼향면 임성리, 영양리, 신안군 압해도, 삼호면 등으로 옮겨 다니다가 주변 후원자들과 양동교회의 도움으로 1930년 4월, 대반동(현재 죽교동)에 80평 규모의 목조건물을 짓게 되었고, 1932년 12월 15일 정식으로 목포 공생원 설립인가를 받았다.

1937년 4월에는 총독부의 도시계획에 의해 신안 앞바다가 내려다 보이는 유달산 기슭, 목포시 죽교동 473번지에 2000평의 부지를 확보하여 고아들의 보금자리를 만들게 되었다. 이로써 윤 전도사는 고아들의 아버지로서 할 일을 다했다고 생각했다. 하지만 정에 목마른 고아들이 더욱더 요구했던 것은 따뜻한 어머니의 사랑이었다. 고아들에게는 어머니가 절실하게 필요했다.

윤 전도사는 날마다 하늘을 향해 기도했다. 엄마의 사랑을 못 받고 자라는 고아들에게 어머니를 달라고 기도하던 어느 날 기적이 벌어졌다. 운명적으로 일본인 여선생을 만나게 된다. 본명은 다우치 치즈코(田內千鶴子), 1912년에 일본 고치현에서 태어난 치즈코는 조선총독부의 관리였던 아버지를 따라 7세가 되던 1919년, 목포 땅을 밟았다.

야마테소학교(현 유달초등학교)를 졸업하고 1929년에는 목포공립고등여학교를 졸업했다. 독실한 기독교인이었던 치즈코는 다카오 마츠다로 목사의 영향을 많이 받았다. 다카오 목사는 당시 정명여학교 음악교사로 일하던 치즈코에게 윤치호 전도사가 꾸려가고 있는 공생원을 소개했다.

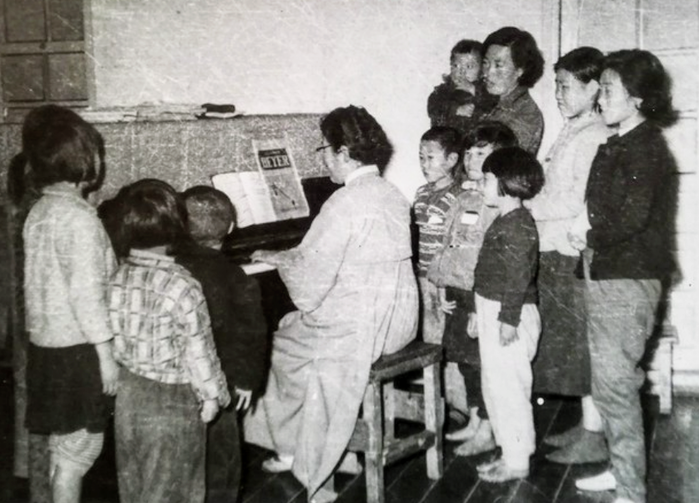

1936년부터 치즈코는 시간표를 정해 공생원에 가서 노래를 가르쳐주고 밥도 해주고 씻겨주면서 고아들의 선생님이자 어머니가 되어주었다. 고아들은 사랑스러운 치즈코 선생님의 음악시간을 기다리는 즐거움으로 살았다. 윤 전도사도 마찬가지였다. 어두웠던 공생원이 밝아졌다. 고아들의 얼굴엔 웃음꽃이 피어났고 공생원에 생기가 돌기 시작했다.

|

| ▲ 윤치호 전도사와 다우치 치즈코 씨의 결혼식 기념사진. |

윤치호와 치즈코는 기독교인으로서 고아들을 자식으로 삼아 예수의 사랑을 실천했고 고아 없는 세상을 꿈꾸며 살았다. 공생원 설립 10주년 기념일인 1938년 10월 15일 두 사람은 결혼식을 했다. 신부가 된 다우치 치즈코(田内 千鶴子)는 남편 윤치호(尹致浩)의 성과 자기 이름을 넣어 ‘윤학자(尹鶴子)’라는 한국식 새 이름을 지었다. 당시 윤치호의 나이 29세, 윤학자 26세였다.

윤치호 부부는 부모 잃은 아이들의 아버지 어머니가 되었다는 생각 하나로 행복했다. 아이들의 얼굴이 천사의 얼굴로 보였다. 윤치호의 일기에서 “한 녀석은 꿈속에서 부모를 만난 모양인지 연신 생글거리고 있고 또 다른 녀석은 무엇인가 맛있게 먹고 있는 듯한 모습이다”고 표현했다. 신혼부부는 해맑은 아이들의 얼굴에서 잠시나마 고민을 잊을 수 있었다. 하지만 즐거움도 잠시일 뿐 격랑의 세월은 계속됐다.

해방이 되자 친일파로 몰려 수난을 겪어야 했고, 6.25사변은 공생원의 존망을 넘나들게 했다. 1950년 7월 24일 인민군 6사단이 목포에 들어와 주민들을 반동분자로 몰아 처형하기 시작됐다. 공생원에도 7월 27일 인민군들이 들이닥쳤다. 윤 전도사를 앞에 세워놓고 구장(區長)을 한 죄, 인민을 갈취한 죄, 일본인과 결혼한 죄 등 죄목을 만들어 인민재판을 열었다.

마을 사람들의 변호로 죽을 고비에서 목숨은 부지했지만 대신 인민에게 봉사하라는 조건으로 대반동 인민위원회 위원장을 맡겼다. 그로부터 3달 후 인천상륙작전이 성공하고 인민군이 후퇴하자 이번에는 인민군을 도운 이유로 국군에게 붙잡혀갔다.

여러 인사들의 구명운동으로 1951년 1월 무사히 석방이 됐지만 못 먹고 시달려 건강이 악화되었다. 휴식이 필요했다. 하지만 굶주리고 추위에 떨고 있는 아이들을 지켜만 볼 수 없었다. 1951년 1월 27일, 식량문제 상담을 위해 전남도청 사회과를 방문하러 길을 나섰다가 행방불명이 되고 말았다. 사방팔방으로 수소문을 해보았지만 윤 전도사의 행방은 알 길이 없었다.

|

| ▲ 윤학자 원장이 풍금을 연주하면서 고아들에게 노래를 가르치고 있다. |

홀로 공생원을 맡은 윤학자는 기다림이나 슬픔을 내색할 여유도 없었다. 당시 사정이 어려운 중에도 공생원에는 전쟁고아들로 폭증했고 500명이 넘는 고아들을 당장 먹이고 보살펴야 하는 일이 시급했다.

윤 원장은 지치고 피곤할 때는 눈을 감고 소식이 없는 남편을 생각했다. “여보, 나 없는 동안 수고 많았소” 하면서 쌀을 짊어지고 금방이라도 들어올 것 같은 남편 생각에 잠시 설레 보지만 눈을 떠보면 현실은 냉정했고 비참했다. 영양부족으로 허약해진 아이는 건강을 이겨내지 못하고 죽었다. 하루에 한 두 명씩 죽어갔다.

친부모의 사랑 한 번 제대로 받아보지 못하고 어린 나이에 죽어가는 처지가 하도 불쌍하여 차가워진 아이를 가슴에 안으면 눈물이 저절로 나왔다. 몸을 닦아주고 수의를 입혀 그 곁에서 하룻밤을 같이 잤다. 부모의 품에 안겨보지 못하고 마지막 떠나는 길에 하룻밤이라도 곁에 있어주고 싶어서였다.

날이 밝으면 차가운 아이를 업고 뒷산에 올라가 눈물로 묻어주었다. 아이들은 늘 춥고 배고팠다. 굶주린 아이에게 밥알 하나는 지구보다도 컸다. 일일이 사랑해주고 챙겨주지 못한 것이 미안하여 늘 죄인의 마음으로 살았다. 아이들에게 죽이라도 먹일 수 있는 일이 있다면 무슨 고생이든 서슴치 않았다.

|

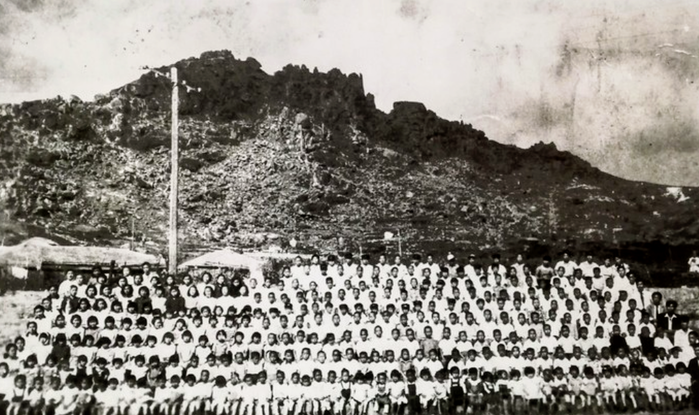

| ▲ 윤학자 원장이 전쟁고아들로 넘쳐나는 시기에는 공생원에서 홀로 500명이 넘는 고아들을 챙기며 살았다. |

1954년 6월 C.C.F(세계기독교 아동복지회, 현 한국어린이재단)에 가입시켰고 1956년 12월 26일에는 법인 설립허가를 받았다. 1956년에 공생원 조선소를 설치했고, 제주도에는 목장 축사를 설치해 1957년 미국에서 젖소 20두를 기증받았다.

1961년 10월, 공생원 영아 분원이 설립됐고, 1964년 10월에는 일본에서 후원회가 발족됐다. 1967년 5월에는 일본 오사카 소재 박애사(博愛社)와 자매결연을 맺었다. 공생원은 본격적인 아동복지시설소로 발전해갔다.

그렇게 동분서주 땀 흘리며 3000여 명의 아이들을 길러낸 윤학자 원장은 1967년 10월, 과로가 겹쳐 쓰러지더니 일어나지 못했다. 1968년 10 월 31일, 그녀가 태어난 56회 생일날에 못다한 아쉬움을 공생원에 남겨둔 채 파란만장했던 삶과 작별했다.

장례는 목포역 광장에서 시민장으로 치러졌다. 당시 신문은 "3만 조객들의 흐느낌을 받으며 고아의 어머니 윤학자 여사 떠나시다" 라고 추모했다. 그렇게도 기다리던 남편을 이승에서는 만나지 못했다. 태어날 때는 화려하고 풍부한 집안에서 일본인으로 태어났지만, 떠날 때는 빈곤한 고아들의 어머니가 되어 3000명의 자식들을 품에 안고 먹이고 씻기고 입히시다가 한국인으로 묻혔다.

[저작권자ⓒ 로컬(LOCAL)세계. 무단전재-재배포 금지]